こんにちは。3月もいよいよ下旬となり、春から大学生の方はサークル選びを少しずつ考え始めることではないでしょうか。

しかしながら中には、『サークルって絶対入らなきゃいけないの?』という方もいると思います。

そこで今回、大学生はサークルに入るべきなのか、入らない場合のデメリットなどと併せて考えてみたいと思います。

サークルの加入率はどのくらい?

サークルに入りたくない、と考える理由は人によって様々です。

- 学校から家までが遠いので、早く帰りたい

- 入りたいサークルがない

- 勉強に打ち込みたい

- なんとなく面倒くさい

- アルバイトが忙しい

こういった理由で、『サークルには参加しない』という人が各大学に一定数は存在します。

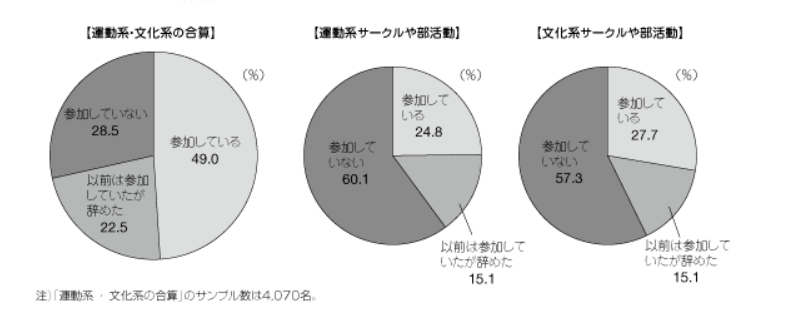

実は大学生全体のサークル加入率はそれほど高くなく、50%程度と言われています。

これは意外な数字かもしれませんが、ベネッセ教育総合研究所の調査結果によると、現時点でサークルに参加している人は49%、以前参加していたが辞めてしまった人は22.5%という結果でした。

結構多くの人が、サークルに参加していないんですね。

これらの結果を考えると、『大多数の人がサークルに入っているから、参加しなきゃいけない』という固定観念にとらわれる必要はないということでしょう。

サークルに入らないと後悔する?

それでは、サークルに入らないと後悔するのでしょうか?

私は大学2回生からサークルに入ったので、その経験も踏まえて考えてみたいと思います。

(そもそも後悔したから、その時点からでもサークルに入ったわけですが・・・(笑))

文化祭が自分と無関係のものになる

個人的には、これが案外寂しかったです。

文化祭(学園祭)と言えば、大学生にとっての一大イベント、というイメージはないでしょうか?

特に私の高校は文化祭があまり派手ではなかったため、自由度の高い大学の文化祭にはなんとなく憧れを持っていました。

しかしながら、残酷なことに大半の文化祭は『サークルのためのイベント』です。

中には大学のクラス単位で店を出店するケースもあるようですが、ほとんどがサークルの、サークルによる、サークルのための文化祭ですね(笑)

まず、サークルに入っていないと文化祭は完全に無関係のものになります。

その期間は大学の講義もお休みになるので、最初は『やったー!5連休だー!』と喜んでいました。

しかし実際に文化祭が始まってみると、大学ではみんなが楽しそうに出し物や催し物、舞台や展示などをやっていて、Twitterでもその話ばかり。

さすがに寂しくなって文化祭に顔を出してみたものの、知り合いはいないし、お店に行くアテもない。

みんな忙しそうに働いているけど、めっちゃ楽しそう・・・

つまり、サークルに入っていないと文化祭やその他の行事をほとんど楽しめないんですよね。

そういうノリに興味がないのであれば全然大丈夫だと思いますが、少しでも憧れや羨望の気持ちがあるのなら、何らかのサークルには入っておいたほうが良いです。

本当に友達が少なくなる

サークルに入っていないと、友達が本当に少なくなります。

私も人並みに学部の人と交流し、テスト前にはノートを見せてもらえる友達もいたし、2回生からゼミにも参加していました。

なので友達を作る環境はそれほど少なくなかったように思うのですが、実際にはごく一握りの人と時々会話を交わす程度でした(笑)

数えてみたんですが、ゼミの同期の4人と学部の友達数人。(取っている授業が違うと、何ヶ月も会わないこともあります)

学部全体の人数は250人くらいなのに、知り合いは20人にも満たない程だったのです。

幸いTwitterという便利ツールがあったので、休んだ時のノートに困ることはありませんでしたが、学校で誰とも口を利かない日も多かったです。

それで平気な人や、サークルに入らなくても友達を作れる環境の人は大丈夫です。

しかし、やっぱり『せっかく大学に入ったんだし、少しくらい友達を増やしたい』と感じる方は、サークルに入ったほうが良いですね(笑)

大学での所属意識と自我が消える

サークルのほかに打ち込める何か、例えば確固たる趣味とか勉強とか、そういうものがある人は大丈夫です。

ただ、『面倒くさいからなんとなくサークルに入っていない』という人は、ふとした時に猛烈な虚無感に襲われる可能性があります。

考えてみれば自分って、大学でサークルも入ってないしバイトもテキトーだし、勉強だってテスト直前に過去問丸暗記してるだけだし、いったい何してるんだろう・・・?

こんな風に思ったとき、サークルに入っていないと言い知れぬ寂しさを感じるかもしれません。

もちろんそうなってからサークルに入っても良いのですが、やっぱり新歓の時期を逃すと周囲に溶け込みづらくなりますし、先輩・後輩の関係もぐちゃぐちゃになり、大変なことも多いです。

自分が2回生、3回生になって、こういうパターンに陥りそうだな・・・とという人は、軽めのサークルで良いので『自分の所属』を作っておいてください。

サークルに入っていないと就活に不利?

耳にタコができるほど聞いたかもしれませんが、『サークルに入っていないと就活に不利なのか問題』について考えてみたいと思います。

これって一概には言えないんですが、結論から言うと『サークルに入っていないとアピールすることがない人が多い』ってことじゃないかと思います。

就活のネタなんて、大半がサークルで代表をやったとか、バイトを頑張ったとか、こんなインターンに行ったとか、そういうことばかりです。

そんな時、数少ないネタの一つである『サークル』がなくなると、困ってしまう就活生が多いということでしょう。

サークル加入率が50%を切ってはいるものの、企業の人事のイメージでは『大半の学生がサークルに参加している』と思っています。

そんな時に、サークルに入ったことがない学生がいて、しかもアピールポイントがなかったら、『なんでサークルにすら入ってなかったの?』と聞きたくなるのは当然ではないでしょうか?

だからこそ、サークルに入らない理由が

- 勉強に打ち込みたいから

- 他にやりたいことがあったから

など、自分自身のハッキリした意志を持っている場合なら問題ないと思います。

しかしながら、『なんとなく面倒くさかったから』という理由だと、それを誤魔化す他の手立てを考えないと、確かに就活には不利になってしまうかもしれません。

ただ一番言いたいのは、別に『サークルに入っていたから有利になるわけではない』ということです。

もちろん体育会とか、大学の交響楽団とか、そういうのであれば別です。

しかし、大半のサークルが最終的には遊び・楽しみが目的である以上、そこに入っていたからと言って有利になるわけではないのです。

代表や会計などの役員を務めたとしても別にアピールできるほどのことではありません。

(学年が上がって幹部回になれば、自動的にやらされるだけですし(笑))

いかがでしょうか?

サークルに入るメリットとデメリット、さらには就活に関することまで幅広くお話ししました。

サークルは一度入っても、気軽に辞めたりドロップアウトできるのが良いところです。

是非あなたに合ったキャンパスライフを楽しんでくださいね!