社会人になると、『働いて収入があるのだから、家にお金を入れるべきではないか』と言われることも増えるかもしれません。

- 今まで育ててもらった恩返しをするべき

- 実家に住んでいるのであれば生活費の一部を出すべき

- 自分だけ収入を独り占めするのはおかしい

こういった意見がある一方で、『自分が働いたお金なのに、親に渡さなければいけないのかな?』と疑問に思う方もいると思います。

そこで今回は、成人した後に家にお金を入れるのは普通のことなのか、社会人であればどの程度のお金を親に渡すべきであるのかについて考えてみたいと思います。

社会人の何割が実家にお金を入れている?

それでは、実際に社会人のうちどのくらいの割合の人が、実家にお金を入れているのでしょうか。

SUUMOが行った調査で、非常に興味深い結果が出ているのでご紹介します。

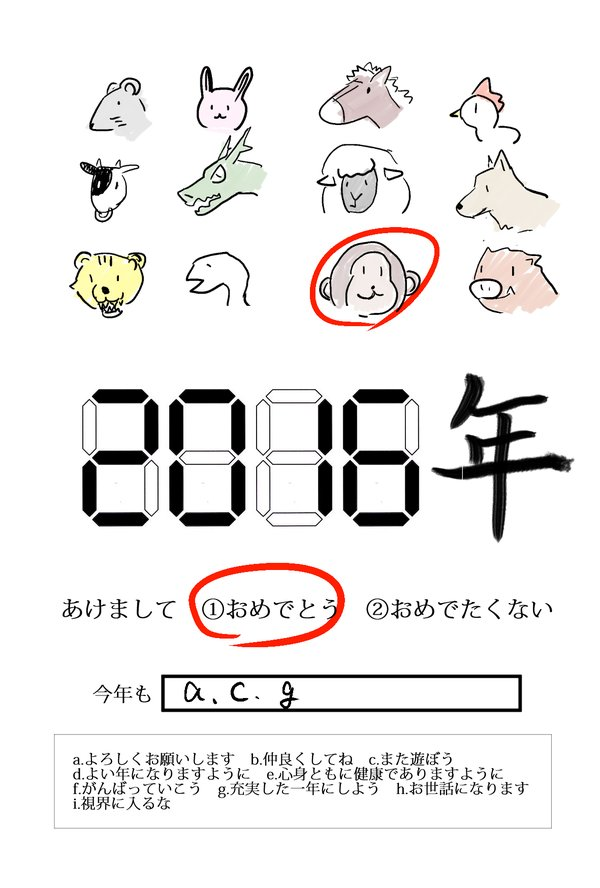

問:家にお金を入れていますか?

| 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 全体 | ||

| 男性 | 毎月決まった金額を家に入れている | 48.3% | 73.2% | 70.6% | 59.1% | 64.5% |

| 毎月入れいてるか、金額は月によって異なる | 6.9% | 0.0% | 2.9% | 7.6% | 4.0% | |

| 頻度も金額も決まっていないが、時々家にお金を入れている | 3.4% | 4.2% | 0.0% | 6.1% | 4.0% | |

| 家にはお金を入れていない | 41.1% | 22.5% | 26.5% | 27.3% | 27.5% | |

| 女性 | 毎月決まった金額を家に入れている | 65.4% | 60.8% | 59.5% | 74.6% | 65.5% |

| 毎月入れいてるか、金額は月によって異なる | 7.7% | 2.7% | 2.7% | 3.2% | 3.5% | |

| 頻度も金額も決まっていないが、時々家にお金を入れている | 0.0% | 5.4% | 0.0% | 4.8% | 3.5% | |

| 家にはお金を入れていない | 26.9% | 31.1% | 37.5% | 17.5% | 27.5% |

こちらの結果を見ると、なんと約70%もの人が実家にお金を入れていることが分かります。

さらに非常に興味深いのが、『金額や頻度も決まっている』と答えた人が過半数を占めています。

逆に言えば全体で27.5%の人は、実家にお金を全く入れていないことになりますね。

さらに、実家に入れる平均金額は『3万円~5万円』であると言われています。

一般的な社会人、新卒者の平均給与額を考えると、給料の約15%~20%程度の金額を実家に渡しているケースが多いようですね。

自分の家庭の経済状況を把握する

一番大切なのは、ご自身の家庭の経済状況をきちんと把握しておくことです。

もちろん、家族の収入や貯蓄額等は分からなかったとしても、

- 小学生や中学生の頃にかかった塾や習い事代

- 高校や大学は私立に行ったのか、公立に行ったのか

- 大学では下宿をしていたのか、お小遣いや仕送りはどうだったのか

これらの情報を整理するだけでも、家庭の経済状況や『自分にどのくらいのお金がかかったのか』ということは分かるのではないでしょうか。

また、場合によっては高校や大学の学費を奨学金で賄っている場合もあると思います。

奨学金の申請の時には両親の収入や経済状況は全て分かりますので、『子供が親の経済状況を知っている』というのは、もはや普通のことなのです。

借金や奨学金の返済などはあるか?

先ほども触れましたが、人によっては借金(奨学金)の返済の必要がある方もいると思います。

日本学生支援機構の奨学金では第Ⅰ種と第Ⅱ種があり、後者の方では比較的高額な利子が付くこともあります。

私立大学に進学した場合には、返済すべき奨学金が数千万円に膨れ上がることもありますので、そういった場合には『家にお金を入れている場合ではない』のではないでしょうか。

また、人によっては学生の間に車を買ったりしたことで、ローンを払い続けている人もいるかもしれません。

さらに、学生の間は国民年金の納付が免除されています。

大学を卒業してからそれらをまとめて支払う場合、しばらくの間は金銭的に厳しくなるのではないかと思います。

もし借金や払うべきお金が特にないのであれば、できれば家にお金を入れてあげる方が良いと言えますね。

大学生や一人暮らしでも実家にお金を入れる?

大学生でも、実家にお金を入れているという例はたくさんあります。

ある人は、母子家庭であるがゆえに経済的に苦しいことが多く、アルバイト代の一部(月3万円程度)を親に渡していたと言います。

夜遅くまで働いている母親に代わり、食事の支度は彼女自身の担当だったそうです。

こういった話を聞くと『本当に凄い』と感じる人も多いと思いますが、だからと言って皆がそれを真似しなければならないわけではありません。

家庭の事情ゆえ仕方がないとは言え、大学生のわずかなアルバイト代を親に渡さなければならない状況に、本音の部分ではかなり辛い思いをしていたようです。

周りの友達には『家庭の状況を考えれば当たり前だと思っている』と話し、大学の教育実習等でアルバイトができない時でさえ親にお金を渡していた彼女は、なんとか救われる方法はなかったのかと思うばかりです。

個人的な意見としては、よっぽどの事情がない限りは、学生のうちは家にお金を入れる必要はないのではないかと考えています。

もちろん、お小遣いや自分自身に関わる細かい費用(洋服代やちょっとした小物など)はできれば本人が出したいところですが、それも個々人によって事情が大きく異なる部分でもあります。

両親の考え方や自分自身が置かれた状況と相談しながら、卒業までは親に甘えていても良いのではないでしょうか。

今後(将来)のビジョンによっても異なる

社会人が実家にお金を入れるべきかどうかの議論をする際、もう一つ大切なのが『あなた自身の将来のビジョン』です。

ゆくゆくは一人暮らしをしたいのであれば、家に入れるお金は少しにして、いち早く資金を貯金しなければなりませんよね。

結婚をする予定があるのであれば尚更、親にもその事情を話し、残った分の給料は貯金に回すべきではないかと思います。

結婚の際には両親から資金を出してもらうケースも多いので、そういった部分の費用をできる限り自分たちで賄うことで、例え実家にお金を入れていなくとも十分な恩返しにはなるのではないでしょうか。

(結婚適齢期の女性の方が、男性よりも実家にお金を入れている割合が低いのには、こういった背景があると考えられます。)

両親へのお年玉やボーナスについて

最近では、成人した社会人が両親に対してお年玉をあげる風潮が生まれています。

両親が普通に働いていれば別ですが、もし定年退職をされているのであれば確かに、『収入のない子供にまとまった額のお金をあげる機会』であったお年玉制度は相性が良いかもしれません。

また、ボーナスが出た際に家族に何かをプレゼントしたり、焼肉やすき焼きなどを奢ってあげるのも非常に一般的ですよね。

このように、何かのキッカケ(機会)がある時に両親にお礼をしてあげるのも非常にオススメですね。

例え普段家にお金を入れていなかったとしても、これだけで両親の気持ちは全然違うのではないでしょうか。

また、実家にいるのであれば

- 家事等をお手伝いしてあげる

- 自分のことは自分でやる(子供の頃によくある、洗濯物を出さない、出したものを片付けないなど、親の手を無駄に煩わせるようなことはしない)

といった気遣いも大切ですね。

(上記のグラフを見る限り、頻度を決めずに親にお金を渡している人は少数派ですが・・・)

いかがでしょうか。

各家庭によって事情は違うものの、どういった判断基準で行動するべきなのか、さらにはどのくらいの金額を家に入れるべきであるかを考えるヒントにはなったのではないかと思います。

家族間であっても、自立した大人であればお金は非常に大切なので、よくよく相談し、互いに納得し合うようにしてくださいね!