大学生は人生最後の夏休み・・・と言われるほど、休みの多い身分です。

もちろん文系や理系、就活等の状況によって個人差はあるものの、少なくとも夏休みは時間がある・・・という方が多いのではないでしょうか。

しかしながら、丸2か月間も休みがあると、

- 逆に何をして過ごせば良いのか分からない

- 有意義に過ごさないと後悔しそう・・・

と困ってしまう方も少なくないと思います。

そこで今回は、大学生の夏休みの過ごし方についてご紹介したいと思います!

大学生の夏休みはバイト三昧?

せっかくの夏休みとはいえ、結局2か月間ずっとアルバイトに明け暮れる学生も少なくありません。

フルタイム勤務を週5で続けたとすればかなりの金額を稼ぐことができますし、普段は忙しくてアルバイトができないと言う人も、この期間に一気に資金を貯めることができます。

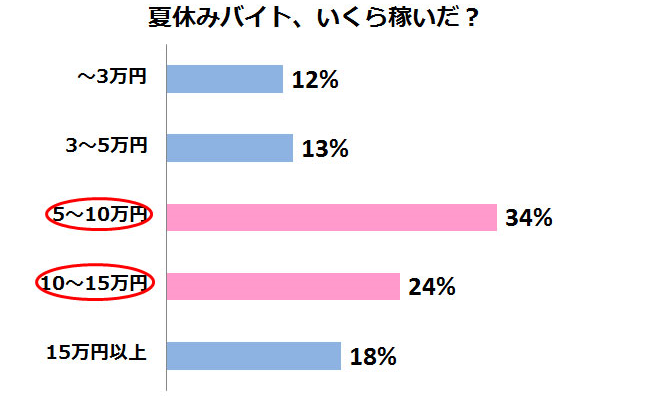

こちらはタウンワークが実施したアンケート調査の結果ですが、夏休みのアルバイトでは5万円~15万円稼いだ人が過半数にのぼることが分かりますね。

2か月間で15万円を稼ごうと思うと、時給が1000円と考えても、150時間は働かなくてはいけませんね。

2か月間で15万円を稼ごうと思うと、時給が1000円と考えても、150時間は働かなくてはいけませんね。

10万円なら100時間です。

つまり、1ヶ月あたり50時間、週当たり12~15時間程度アルバイトをしている人が多い計算になります。

フルタイム勤務で週2~3日入るか、数時間のシフトを週5でこなすくらいの感覚ですね。

個人差はあるものの、大学生の傾向としてはそれほど『アルバイトばかりしている』という印象はない気がしますね。

夏休みに旅行に行く大学生も多い

物凄く定番ですが、夏休みに旅行に行く大学生は非常に多いです。

親にお金を借りて海外旅行に行く人や、青春18きっぷを利用して旅をする人など、その形は様々です。

社会人になると思うように旅行はできなくなりますし、何よりも『一緒に予定を合わせて旅行に行ける友達がいる』というのは非常に貴重なことだと言えます。

もちろん、敢えて一人旅を楽しむのもおすすめです。

是非一度は、これまで行ったことのない地域に旅をしてみてはいかがでしょうか。

有給インターンシップなど、就職活動に関すること

就職に対する意識感の高い学生は、早いうちから有給のインターンシップに参加するケースもあります。

募集そのものは6月頃から始まるので夏休み前から準備をしておく必要がありますが、2か月間、どこかの企業で実際に働いてみる良い機会でもあります。

インターンシップに参加した経験は実際の就活でも評価される可能性が高いですし、もし就職活動に対して明確なビジョンや高い目標を持っているのなら、参加しておいて損はないと言えます。

インターンシップでなくとも、ボランティアの参加や資格の勉強など、就活のネタ作りのための準備期間に充てるのもオススメです。

サークル活動や趣味に明け暮れる

大学の部活動やサークルが忙しいという学生も多いですね。

ここぞとばかりに自分の趣味に没頭する人もいます。

何事も集中して時間とエネルギーを費やすことで上達していきますし、まとまった時間を取れる夏休みはとても貴重です。

サークルの仲間と友情を深められるチャンスでもありますね!

また、この機会に新しい趣味を始めてみるのもおすすめです。

アルバイトをしていればある程度の資金力もあるタイミングだと思うので、これまで手を出せずにいた新しい何かにハマってみるには、まさに絶好のタイミング。

もしかすると、一生の趣味になるかもしれませんよ・・・!?

このタイミングで始めやすい趣味としては、

- カメラ(一眼レフなど)

- サイクリング(ロードバイクやクロスバイクなど)

- 副業に繋がりそうな何か(アフィリエイトなど)

がおすすめですね!

車の免許を取りに行く

夏休み中に車の免許を取りに行く人も結構多いです。

短期間で合宿等を行って一気に免許を取得する人もいますし、地道に車校に通うという人もいます。

早いうちに免許を取っておくと、大学在学中に運転に慣れることができますし、旅行や遊びの幅も一気に広がります。

恋人ができた時にも、免許を持っている方が便利ですね。

親からの資金援助が受けられない場合、免許取得にかかる費用を捻出するのが大変かもしれませんが、その場合は1年目にアルバイトでお金を貯め、2年目で取得・・・という形もおすすめですよ!

ただ何もせず1日ダラダラ過ごす

眠くなったら寝て、好きな時間に起きて、1日ただSNSやYouTubeを見て過ごす・・・という生活。

一見すると非常に無駄な時間のように感じるかもしれませんが、そんなことができるのも大学生の特権でもあります。

社会人になってからそういった生活ができないのは当然ですが、実はこれまでの学生生活でも、受験勉強や部活動などで、なかなかそんな余裕はなかったのではないでしょうか?

いくらダラダラと言っても、ある程度の期間が経てば『やっぱりもう少し生産的なことがしたい』と感じてくるものですし、別の意味で良い経験になると思います。

特に受験から解放されたばかりの1回生は、それまでの心労を癒すためにも、このような過ごし方をしてみるのは良いのではないでしょうか。

いかがでしょうか。

丸2カ月も休みである夏休みの過ごし方には、本当に個性が出ると思います。

しかしながら、必ずしも何か生産的なことをしなければならないというわけではありません。

【関連記事】

大学生の遊び方ランキング!遊ぶ頻度とお金のかからない場所【関西】

こちらの記事では、大学生らしい過ごし方の提案や、遊び場所の紹介を行っています。

是非参考にしてみてくださいね!

過ごし方に正解はありませんし、あなた自身が楽しいと思えればそれで良いのです。

(もちろん、『このような過ごし方はやめよう』などと他人が口を出す権利はありません!)

数年間しかない人生最後の夏休みとも言われる大学生活。

あまり肩肘張らずに、自分が満足のいく過ごし方を模索してくださいね!

しかしながらこれはあくまで平均値に過ぎず、実態はなかなか見えてきませんよね。

しかしながらこれはあくまで平均値に過ぎず、実態はなかなか見えてきませんよね。