何か悪いことをしているわけではないのに、何故かクラス内で必ず浮いてしまう・・・

イジメられるまではいかないとしても、なんとなく周りに馴染めない・・・

そんな悩みを抱えている人は、案外多いのではないでしょうか。

そこで今回は、学校のクラスや職場と言った集団の中で、何故か周りから浮いてしまう人の特徴や原因、さらには浮かずにいられる方法について考えてみたいと思います!

クラスや職場から浮いている状態とは?

時々、『浮いていると思っているのは気のせいだ』『周りに馴染めないと思っているからそうなるんだ』などという、いわば根性論的な考え方を押し付けている人もいます。

もちろん、周りから浮いてしまうことでさらに自分に自信がなくなる・・・という悪循環は存在します。

しかしながら、それれが本当に根性論でどうにかなる問題であればイジメが発生することもないでしょうし、『陰キャラ』『ウェイ』といったスクールカーストも生まれないと考えられます。

クラスから浮いてしまうのにはきちんと理由があり、心がけ次第では十分に改善可能な問題なのです。

一人だけ違う行動をしている

どのような集団においても、『一人だけ違う行動をしている』という行為はどうしても悪目立ちしてしまいます。すごく些細なことですが、クラスのほぼ全員が制服の第一ボタンを開けている中、頑なに制服を着崩すことを拒んだとします。

道徳上はもちろん、『正しく制服を着る』ことですよね?

しかしながら、集団の中では数が多い方が正しいとされるのです。

もちろん、そこでみんなの真似をしていてはどんどん個性がなくなっていきますので、

- どこまで自分の意志を貫くのか

- 時には周りに合わせる

- 空気を読みながらも意志を大切にする

という柔軟さが大切になってきます。

『集団心理』『数の暴力』は本当に恐ろしいと思いますので、気を付けてくださいね。

自分の話ばかりしている

入学してすぐはそれなりに色々な人と会話できるのに、1か月程度経つ頃には周りから浮いてしまっている・・・という人に多い特徴です。

共通の話題があるときは問題ないのですが、毎日顔を合わせる相手です。

それぞれが何かしらの話題提供することで、会話がスタートすることが多いと思います。

そんな時、きちんと周りの話を聞いてあげているでしょうか。

『自分の話を聞いてほしい』といった承認願望の強い子供時代(小学校~中学校)は特に、自分の話を聞いてくれない人はどうしても嫌われていってしまいます。

簡単に言うと、『相手の承認欲求を満たしてくれない人は嫌がられる』という感じでしょうか。

全く同じ理由で、

- 人が言ったことをすぐに否定する人

- 自分の意見を押し付ける人

- 自慢ばかりしている人

これらの特徴がある人は、どんどん集団から浮いて友達がいなくなってしまいます。

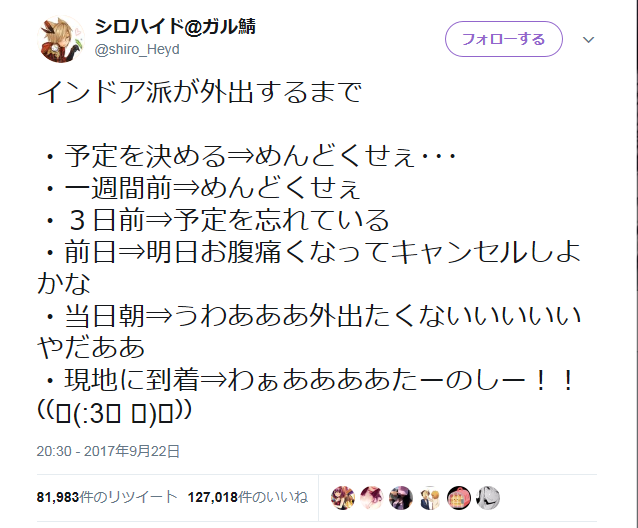

学校をよく休む人

周りから浮いているから休んでしまう・・・という悪循環はあると思いますが、やはり『集団にどれだけ顔を出しているか』は非常に大切な問題です。

会社の飲み会に一切参加しない人がだんだん周囲から浮いてしまったとしても、仕方がないと思いませんか?

以前、『人望が厚い人の特徴と共通点とは?人望がない人の性格の違い』でもお話ししましたが、集団から慕われている人は、やはりそれだけの努力をしています。

例え顔を出したくない、自分が顔を出しても意味がないと思える場合でも、何かしら自分が集団に対して貢献できることがないか、常に探しているような人もいます。

そこまで必死になる必要はないと思いますが、集団への関わりが薄い自覚のある人は、少し気を付けてみてはどうでしょうか。

自分勝手な部分がある人

少し自分勝手な部分がある人も、どうしても集団から浮いてしまいます。

小学校や中学校で言うと、『掃除を真面目にやっているか』という点ですね。

班ごとに当番が決まっていたりするケースが多いと思いますが、もしその中で一人だけサボっていたとしたら、周りからどう思われるでしょうか?

たちまち、グループから孤立してしまいますよね。

賛否両論ある話ですが、職場で言うと『みんな残業しているのに、いつも自分だけ先に帰ってしまう人』もそれに当てはまりますね。

社会人になってからは、『集団から浮いてでも自分の身を守らなければならない』という場面も出てくるのでこの限りではないのですが、それでも『自分勝手な行動』と『集団から浮いてしまうリスク』は常に背中合わせです。

一度も喋ったことがないのに嫌われる

何故か、『一度も喋ったことがない相手から嫌われている』というケースがあります。

一度でも話したことがあるのであれば嫌われる理由もあるのかもしれないけれど、一度も会話すらしたことがないのに・・・と困惑してしまいますよね。

そういう場合の大きな原因としては、

- スクールカーストに準じているだけ

- 第一印象から勝手に嫌われている

- 周りの噂に振り回されている

といった可能性が考えられます。

スクールカーストの上位グループ(いわゆる陽キャ、ウェイと呼ばれるグループ)に所属している場合、なんとなく『ほかのグループの人と勝手に仲良くしてはいけない』といった空気が存在する場合があります。

男子はあまりないかもしれませんが、女子には比較的多い事例ではないでしょうか。

そういったケースでは、自分とグループが違ったり、自分のキャラとは相容れないと思った相手にだけ冷たい態度を取ることがあるのです。

また、第一印象のイメージから勝手に嫌われている場合もあります。

『なんで私が嫌われるの!?』と感じるかもしれませんが、例えば

『金髪で変形学生服を着ていて、タバコを吸っている不良男子』がいたとすれば、仮に喋ったことがなくても『怖いな、近寄りたくないな』と感じる人もいるのでないでしょうか。

それと同じような感じです。

もちろんあなたが怖いわけではないと思いますが、どうしても受け入れられないキャラやイメージというのは誰にでもあるものですね。

いかがでしょうか。

以前、陰キャラを脱出して陽キャになりたい!特徴と性格を変える方法において、陰キャラの特徴や、そういったポジションから脱出する方法についてお話したことがあります。

そこでもお話ししたのですが、あまりにも周りと性格が合わなさすぎる場合は、どれだけ自分で頑張ったとしても、なかなか馴染めない場合もあります。

また、例え表面上は周囲に馴染むことができたとしても、心の中では全然楽しく感じていなかったり、酷く無理をしているケースも起こってくるでしょう。

どれだけ頑張っても馴染むことができない時は、あなたに原因があるのではなく、環境そのものとの相性が悪すぎるのかもしれません。

場合によっては、所属する居場所そのものを変えてみることも考えてくださいね!